Études

Bericht im Auftrag Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)

Swiss Economics hat zusammen mit Arioli Law die Eignerstrategie Swisscom des Bundes evaluiert. Wir sind u.a. zum Schluss gekommen, dass heute weder für die Sicherstellung der Grundversorgung noch für den Ausbau des Hochbreitbandnetzes ein hinreichend starkes öffentliches Interesse an einer Mehrheitsbeteiligung des Bundes an der Swisscom besteht. Die Erbringung dieser Leistungen erfolgt mehrheitlich im Wettbewerb oder kann hinreichend gesetzlich geregelt werden. Ein sicherheitspolitisches Interesse an einer Mehrheitsbeteiligung kann bestehen, wenn die notwendigen Leistungen nicht ausreichend über die Gesetzgebung und/oder kommerzielle Verträge gesteuert werden können. Letztlich ist für die Beibehaltung einer Mehrheitsbeteiligung eine Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse und einer allfälligen Gefährdung der Wettbewerbsneutralität vorzunehmen.

Michael Funk, Urs Trinkner, Lukas Bruhin, Martina Arioli, Nicolas Oderbolz, Nina Schnyder

Wie wirken sich bestehende und mögliche Regulierungen der Temporärarbeit auf einzelne Stakeholder und die Gesamtwirtschaft aus?

swissstaffing, der Dachverband der Schweizer Personaldienstleister, sieht die Branche derzeit mit verschiedenen regulatorischen Herausforderungen konfrontiert. Swiss Economics hat im Auftrag von swissstaffing eine Studie verfasst, welche die Auswirkungen bestehender und möglicher Verschärfungen der Branchenregulierung aufzeigt. Dazu wurden auch die wichtigsten Stakeholder befragt um die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, einzelne gesellschaftliche Gruppen und die Gesamtwirtschaft zu untersuchen. Das Analyseschema orientiert sich dabei an der Regulierungsfolgenabschätzung (RFA), die von der Verwaltung zur Evaluation von Regulierungen durchgeführt wird.

Autoren: Michael Funk, Seline Spillmann, Nicolas Oderbolz

Gutachten im Auftrag des Verband Immobilien Schweiz VIS

Gutachten im Auftrag der Bundesnetzagentur

Swiss Economics hat zusammen mit SUMICSID und dem IAEW den Effizienzvergleich der Verteilernetzbetreiber Strom der vierten Regulierungsperiode durchgeführt. Im Fokus stand wiederum die Abbildung der netzseitigen Kosten der Einbindung dezentraler Erzeugung. Der von der Bundesnetzagentur publizierte Schlussbericht umfasst alle wesentlichen methodischen Aspekte und dokumentiert die Resultate. Beim Effizienzvergleich werden rund deutsche 200 Netzbetreiber hinsichtlich ihrer Kosteneffizienz verglichen.

Studie für santésuisse

Per Ende 2023 wurden dem Bundesrat die beiden Vorschläge neuer Tarifsysteme für ambulant-medizinische Leistungen zur Genehmigung vorgelegt, welche den in die Jahre gekommenen TARMED ersetzen sollen. Ziel des vorliegenden Berichts ist es, die Vorzüge von ambulanten Pauschalen zu identifizieren und zu würdigen.

Autoren: Urs Trinkner, Tobias Binz, Eva Zuberbühler, Seline Spillmann, Nicolas Oderbolz

Zur Studie: Santesuisse-Webpage

Besteht Anpassungsbedarf bei der Bestimmungsmethodik des WACC für Schweizer Stromnetzbetreiber? Wie sollte der WACC für Erneuerbare festgelegt werden?

Unsere Empfehlungen für Anpassungen an der StromVV-Methodik für die Bestimmung des WACC Netz und Förderinstrumente Erneuerbare umfassen die Aufhebung der Unter- und Obergrenzen für den risikolosen Zinssatz, die Einführung eines TMR-Ansatzes und die Einführung von Möglichkeiten zur Überprüfung, Veränderung und Korrektur der Peer Group. Zur Studie...

Autoren: Tobias Binz, Urs Trinkner, Romain de Luze, Leah Meyer, Elena Zarkovic, Michael Altorfer

Studie für das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)

Swiss Economics hat eine umfangreiche Analyse des Strommarktes im Rahmen der Strukturberichterstattung des SECO durchgeführt. Die Analyse zeigt, wie sehr Stromverbraucher auf Preisveränderungen reagieren und wie die nachfrageseitige Flexibilität verbessert werden kann. Die wichtigsten Erkenntnisse wurden in einem Artikelbeitrag der Volkswirtschaft veröfffentlicht.

Autoren: Nicolas Eschenbaum, Urs Trinkner, Lilia Habibulina, Maida Sabotic, Romain de Luze, Leah Meyer de Stadelhofen

Zur Studie: SECO-Webpage

Zum Volkswirtschaftsartikel: Deutsch, Französisch

Studie für das Bundesamt für Energie (BFE)

Swiss Economics unterstützt das BFE im Rahmen der Arbeiten am neuen Gasversorgungsgesetz. Vor dem Hintergrund wurde eine Studie verfasst, um zu untersuchen, ob der im neuen Gesetz geplante Marktgebietsverantwortliche (MGV) neue Aufgaben im Bereich der Versorgungssicherheit übernehmen soll und was für Folgen dies für den Entflechtungsbedarf, die Governance und die Kapitalisierung hätte.

Autoren: Urs Trinkner, Lukas Bruhin, Michael Funk, Tobias Binz, Nicolas Oderbolz, Josef Winkler

Zur Studie: BFE Seite

Gutachten im Auftrag der Bundesnetzagentur

Der Bericht dokumentiert die für die vierte Regulierungsperiode vorgenommene relative Referenznetzanalyse (RNA) der deutschen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB).

Grundlagenstudie für das AWEL des Kantons Zürich

Im Rahmen eines ergebnisoffenen Grundlagenberichts wird aufgezeigt, was die Heimfallstrategien der Standortkantone sind und welche Vor- und Nachteile sowie Chancen und Risiken damit einhergehen. Vertieft werden dabei insbesondere auch Fragestellungen im Bereich der Investitionsanreize und der Governance.

Autoren: Urs Trinkner, Claudio Burkhard, Nicolas Eschenbaum, Leah Meyer de Stadelhofen

Studie im Auftrag des Bundesamtes für Energie (BFE)

Der Bericht dokumentiert die Ergebnisse aus einem Projekt zur Quantifzierung der Erlösmöglichkeiten verschiedener Typen von

Wasserkraftwerken. Auf der Basis einer detaillierten Erlösberechnung der verschiedenen Absatzmärkte werden Heuristiken abgeleitet, die das Bundesamt für Energie bei der künftigen Umsetzung der gleitenden Marktprämie verwenden kann.

Autoren: Nicolas Greber, Alexander Fuchs, Nicolas Eschenbaum, Urs Trinkner

Zur Studie: BFE-Webpage

Studie für das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE)

Geistiges Eigentum, beispielsweise in Form von Patent- oder Urheberrechten, schützt Erfinderinnen und Erfinder vor Trittbrettfahrern und schafft damit Anreize, verstärkt in Forschung und Entwicklung sowie in kreative Werke zu investieren. IP ist auch für den sich stark entwickelnden Bereich der Blockchain-Technologie und –Anwendungen relevant. Das IGE wollte durch unserer Studie den aktuellen und vor allem auch den künftigen Bedarf an IP-Dienstleistungen besser einschätzen. Eine ähnliche länderspezifische Studie wird zurzeit auch in Singapur durchgeführt und später veröffentlicht.

Autoren der veröffentlichten Publikation: Dr. Samuel Rutz, Matthias Hafner, Felix Wüthrich, Beatrix Marosvölgyi

Unsere Studie finden Sie hier (nur auf EN verfügbar).

Grundlagenpapier

Das Grundlagenpapier zur schweizerischen Daten- und Digitalpolitik erarbeitet in einem ersten Schritt eine ökonomisch gestützte Terminologie und Konzeptualisierung des Themas. Darauf aufbauend erfolgt eine Charakterisierung digitaler Märkte und ihrer Regulierung. Als Resultat entsteht ein Framework, um Ursprung und Auswirkungen von Herausforderungen in der Digitalpolitik ökonomisch zu analysieren. Der Framework wird auf die aktuellen politischen und regulatorischen Initiativen in der Schweiz und der EU angewendet. Hieraus werden Empfehlungen abgeleitet.

Autoren: Lukas Bruhin, Nicolas Eschenbaum, Matthias Finger, Urs Trinkner

Studie für das Institut für Geistiges Eigentum (IGE)

Im Zusammenhang mit der Revision des Urheberrechtsgesetzes wurde Swiss Economics vom Institut für Geistiges Eigentum beauftragt, eine Regulierungsfolgenabschätzung (RFA) zur Einführung eines rechtlichen Schutzes für journalistische Leistungen im Internet durchzuführen.

Autoren: Dr. Matteo Mattmann, Dr. Michael Funk, Dr. Samuel Rutz, Dr. Nicolas Eschenbaum, Beatrix Marosvölgyi

Gutachten im Auftrag der Bundesnetzagentur

Der generelle sektorale Produktivitätsfaktor (Xgen) ist ein wesentliches Element der Anreizregulierung. Im Gutachen von WIK Consult und Swiss Economics wird der Xgen auf der Grundlage der Törnqvist-Methode und der Malmquist-Methode geschätzt.

Bericht zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedeutung des EV Zug

Swiss Economics hat in einem Bericht die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung des EVZ untersucht.

Autoren: Michael Funk, Samuel Rutz, Andreas Stritt, Larissa Jenal, Luca Apreda

Gutachten im Auftrag der Commission for Aviation Regulation

Wir bestimmen die Höhe der Kapitalkosten des Flughafens Dublin unter Berücksichtigung jüngster Entwicklungen im Aviatiksektor und auf den Finanzmärkten. Hierbei handelt es sich vornehmlich um den Einfluss, den die Covid-Pandemie und die erstarkte Inflation auf Risikoempfinden der Investoren und risikofreie Zinssätze hatten.

Autoren: Tobias Binz, Matteo Mattmann, Lilia Habibulina, Luca Apreda

Was für Massnahmen gegen hohe Energiepreise wurden auf Ebene EU und Schweiz eingebracht? Welche davon könnte die Schweiz ebenfalls umsetzen?

Im Auftrag des BFE hat Swiss Economics eine Studie zu möglichen Massnahmen des Bundes gegen hohe Strom- und Gaspreise erstellt.

Auf der Grundlage des Berichts hat der Bundesrat am 21. Dezember 2022 das weitere Vorgehen der Schweiz beschlossen (zur Medienmitteilung).

Autoren: Urs Trinkner, Nicolas Eschenbaum, Romain de Luze, Luca Apreda, Nicolas Greber

Wie können die systemischen Risiken Terror und Pandemie abgesichert werden?

Systemische Risiken wie Terrorismus und Pandemien können zu hohen finanziellen Verlusten führen. Gleichzeitig stellt die eingeschränkte Poolbarkeit systemischer Risiken eine große Herausforderung für ihre Absicherung dar, wofür es jeweils risikospezifische Ursachen gibt. Aufbauend auf einer Analyse der Herausforderungen sowie Instrumente zu ihrer Begegnung werden unterschiedliche Handlungsoptionen zur Verbesserung der Absicherung deutscher Unternehmen vor den finanziellen Schäden durch Terrorismus und Pandemien entwickelt und anhand der Kriterien Umfang der Absicherung, Anreizwirkung, Effizienz und Auswirkung auf den Staatshaushalt bewertet.

Autoren: Christian Hott, Ann-Kathrin Crede, Eva Zuberbühler, Samuel Rutz, Romain de Luze

Das Gutachten wurde im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) verfasst. Hier geht es zur Kurzfassung.

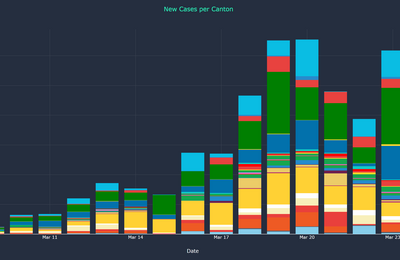

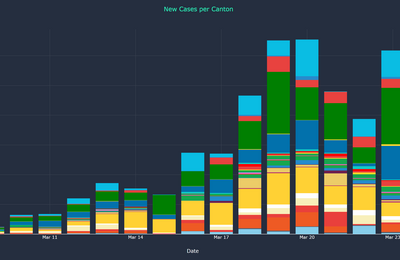

Welche Massnahmen des Bundesrates und der Kantone waren während der zweiten Corona-Welle in der Schweiz wie wirksam?

Nicht-pharmazeutische Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus, wie etwa Betriebsschliessungen, sind mit hohen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kosten verbunden. Im Auftrag des SECO hat Swiss Economics in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Mark Schelker (Universität Fribourg) die Wirkung einzelner nicht-pharmazeutischer Massnahmen auf den Pandemieverlauf, gemessen an der Anzahl Hospitalisierungen, in der Schweiz empirisch untersucht (zur Studie).

Für die Beschränkung und Schliessung von Restaurants und Bars sowie das Verbot von Grossveranstaltungen finden wir einen robusten negativen – d.h. reduzierenden – Effekt auf die Hospitalisierungsrate. Für weitere Massnahmen können aufgrund der empirischen Ausgangslage keine Aussagen zur Wirksamkeit gemacht werden. Daraus darf allerdings nicht geschlossen werden, dass diese Massnahmen keine Wirkung hatten.

Medienabdeckung z.B. NZZ, Watson (DE, FR), 10vor10, SRF (DE, FR).

Wie wird gegenwärtig die Netzanschlussbeurteilung von Verteilernetzbetreibern (VNB) durchgeführt? Gibt es Harmonisierungsbedarf?

Kurzbericht im Auftrag der E-Control (ausführlicher Bericht nicht publiziert).

Autoren: Urs Trinkner, Matteo Mattmann, Niklas Wehbring, Markus Stroot, Marian Meyer, Andreas Ulbig

Wie kann ein Schweizer Innovationsfonds ausgestaltet werden?

Im Auftrag des SECO hat Swiss Economics mit der Universität St.Gallen eine Studie zur Erarbeitung der Grundlagen eines Schweizer Innovationsfonds erstellt. Ziel eines solchen Innovationsfonds ist die Stärkung des schweizerischen Finanzierungs-Ökosystems von Start-ups während der Wachstumsphase.

Im Vordergrund stand dabei die Identifikation internationaler Best-Practices und die Bewertung möglicher Governance-Optionen eines schweizerischen Innovationsfonds. Vier idealtypische Modelle eines Innovationsfonds für die Schweiz wurden hergeleitet: Anstalt, Spezialgesetzliche AG, Mandat und EIF. Alle vier Modelle gehen mit Vor- und Nachteilen einher. Je nach politischen Präferenzen können diese unterschiedlich bewertet werden. Die Wahl eines Modells sollte daher mit einer Zieldefinition eines Schweizer Innovationsfonds beginnen («Form follows Function»).

Der Bundesrat hat am 22. Juni 2022 einen Richtungsentscheid zugunsten eines Schweizer Innovationsfonds getroffen (zur Medienmitteilung).

Autoren: Urs Trinkner, Matteo Mattmann, Matthias Finger, Lukas Bruhin, Dietmar Grichnik, Michael Greger

Studie im Auftrag des Verbands für elektronischen Zahlungsverkehr

Die Kosten des Schweizer Einzelhandels für die Abwicklung von Kartenzahlungen nehmen stetig zu. Zum einen ist dies der generellen Ausweitung von Zahlkarten als Zahlungsmittel und dem damit verbundenen Aufwandswachstum für Kommissionen zuzuschreiben. Zum anderen ist insbesondere die zunehmende Substitution der Maestro Karte durch die neue Generation von Debitkarten (Debit Mastercard, Visa Debit und V Pay) mit erheblichen Kosten für die Händler verbunden: Fallen bei Transaktionen mit der Maestro Karte keine Interchange Fees (ICF) an, dürfen gemäss Praxis der Schweizer Wettbewerbskommission (WEKO) für die neuen Debitkarten

während der Einführungsphase von fünf Jahren bzw. bis zum Erreichen eines Marktanteils von 15 Prozent Interchange Fees verrechnet werden.

Mit dem bevorstehenden Auslaufen der Einführungsphase entsteht in absehbarer Zeit eine Regulierungslücke im Bereich der Interchange Fees von Debitkarten. Aus diesem Anlass beauftragte der Verband elektronischer Zahlungsverkehr (VEZ) Swiss Economics, den regulatorischen Handlungsbedarf im Bereich der Interchange Fees aufzuzeigen und tragfähige Lösungen für die

Zukunft zu erarbeiten. Dabei soll nicht nur die neue Generation von Debitkarten thematisiert, sondern – im Sinne einer ausgewogenen Regulierung – sämtliche als 4-Parteien-Systeme organisierten Card Schemes adressiert werden.

Autoren: Samuel Rutz, Tobias Binz, Eva Zuberbühler, Larissa Jenal

Was waren die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie für Schweizer Allgemeinspitäler im Jahr 2020? Welche Rolle spielte das Verbot des Bundesrates von nicht-dringlichen Eingriffen vom 16. März bis 27. April 2020?

Grobanalysen von Finanzkennzahlen deuten auf Umsatzerhöhungen von rund CHF 100 Millionen und Kostenerhöhungen von rund CHF 700 Millionen hin. Insgesamt reduzierte die Corona-Pandemie die Gewinne der Schweizer Allgemeinspitäler im Jahr 2020 um rund CHF 600 Millionen. Die Gewinnrückgänge können jedoch nicht allein auf das bundesrätliche Behandlungsverbot zurückgeführt werden. Zwar kann während des Zeitraums des Verbots ein starker Rückgang der Behandlungen festgestellt werden. Dieser wurde jedoch zu bedeutenden Teilen in den Folgemonaten aufgeholt. Ausserdem wäre es aufgrund von Verhaltensanpassungen seitens Patienten und Spitälern auch ohne Verbot zu einem substanziellen Rückgang der Fallzahlen gekommen. Zur Studie...

Autoren: Tobias Binz, Urs Trinkner, Andreas Haller, Eric Kammerlander

Regulierungsfolgenabschätzung für das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)

Die Grundidee einer Zielvorgabe ist es, den Akteuren im Gesundheitswesen Kostenverantwortung zu übertragen. Wenn Mehrerträge nicht mehr einfach durch Mengenausweitungen generiert werden können, müssen Effizienzreserven ausgeschöpft werden. Unerwünschte Folgen (beispielsweise eine Reduktion in der Behandlungsqualität) sollen durch die Ausgestaltung der Zielvorgabe und ein Monitoring der Kosten- und Qualitätsentwicklung verhindert werden.

Der Bundesrat hat am 10. November 2021 eine Zielvorgabe für die Kostenentwicklung in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) als indirekten Gegenvorschlag zur eidgenössischen Volksinitiative "Für tiefere Prämien - Kostenbremse im Gesundheitswesen" verabschiedet. Im Rahmen einer RFA hat Swiss Economics die Auswirkungen einer solchen Zielvorgabe auf gesundheitliche Akteure und die Kosten des Gesundheitssystems im Rahmen einer Studie untersucht.

Autoren: Samuel Rutz, Matteo Mattmann, Melanie Häner, Tilman Slembeck

Regulierungsfolgenabschätzung für das Bundesamt für Energie (BFE)

Die Vorlage der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates (UREK-N) zur parlamentarischen Initiative Badran will die strategische Energieinfrastruktur der Lex Koller unterstellen. Swiss Economics wurde damit beauftragt, hierzu eine Regulierungsfolgenabschätzung durchzuführen.

Autoren: Urs Trinkner, Samuel Rutz, Melanie Häner, Matteo Mattmann, Larissa Jenal

Metastudie für das Tiefbauamt Zürich (TAZ)

Die Metastudie untersucht folgende Fragen: Welche Auswirkungen bringen Verkehrsberuhigungen und die Aufwertung der Strassenräume in Innenstädten mit sich? Was für eine Rolle spielen Parkplätze hierbei?

Studie zur Wirksamkeit nicht-pharmazeutischer Massnahmen zur Pandemiebekämpfung

Swiss Economics hat erneut die Wirksamkeit nicht-pharmazeutischer Massnahmen («Non-Pharmaceutical Interventions» oder NPI) zur Eindämmung des Coronavirus untersucht. Dabei handelt es sich um ein Update der im Juni 2020 im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) erstellten Meta-Analyse zu diesem Thema. Zusätzlich zur Frage der Wirksamkeit von NPI wird in der Studie auch die Literatur zu den Kosten einzelner Massnahmen evaluiert und die Erkenntnisse zu Faktoren wie dem Wetter und der Akzeptanz von NPI in der Bevölkerung diskutiert. Im Zuge der Pandemiebekämpfung kam in der Schweiz zudem auch verstärkt die Frage nach der optimalen Interventionsebene auf. Dieser Frage ist ein weiterer Teil der Studie gewidmet.

Autoren: Samuel Rutz, Matteo Mattmann, Michael Funk und David Jeandupeux

Besteht Anpassungsbedarf bei der Bestimmungsmethodik des WACC für Schweizer Stromnetzbetreiber im Zuge des Tiefzinsumfelds?

Netzbetreiber im schweizerischen Elektrizitätsmarkt werden über kostenregulierte Netznutzungsentgelte vergütet. Die Stromversorgungsverordnung gibt vor, dass ein durchschnittlicher Kapitalkostensatz (Weighted Average Cost of Capital, WACC) auf die Vermögenswerte der für den Betrieb notwendigen Netzbetreiber anzuwenden ist. Im Rahmen dieses Projektes analysiert Swiss Economics die gegenwärtige Methodik zur Berechnung des WACC und erstellt ein Gutachten, das beschreibt, wie die Berechnungen des WACC an aktuelle Marktbegebenheiten und Marktentwicklungen angepasst werden können. Zur Studie...

Autoren: Tobias Binz, Urs Trinkner, Matteo Mattmann, Felix Wüthrich

Grundlagenstudie für den liechtensteinischen Think Tank "Zukunft.li"

"Service public: Weniger Staat - mehr privat" - so lautet der Titel der neusten Publikation des liechtensteinischen Think Tanks "Zukunft.li". Swiss Economics hat die wissenschaftlichen Grundlagen für diese Publikation erarbeitet. Sie liefert in einem ersten Teil die theoretsichen Grundlagen zu Service public, beschreibt Organisations- und Finanzierungsformen und geht auf die Besonderheiten eines Kleinstaates ein. Im zweiten Teil werden die Sektoren Post, Telekommunikation, Gas, Elektrizität und öffentlicher Verkehr einzeln beleuchtet. Zu jedem Sektor haben werden drei Entwicklungsszenarien entworfen, die Vor- und Nachteile abgewogen und ein entsprechendes Fazit gezogen.

Autoren: Samuel Rutz, Urs Trinkner, Michael Funk und Melanie Häner

Grundlagen für die Wirtschaftspolitik, Nr. 15, Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)

Swiss Economics hat eine Meta-Analyse zur Wirksamkeit nicht-pharmazeutischer Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus erstellt.

Nachdem während rund zwei Monaten Massnahmen des Bundes zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Kraft waren, erfolgten ab dem 27. April erste Lockerungsschritte. Nicht ausgeschlossen werden kann, dass es in Folge dieser Lockerungsschritte zu einem Wiederanstieg der Infektionsrate oder gar einer «Zweiten Welle» von Ansteckungen kommt. Swiss Economics wurde vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) beauftragt, auf Basis einer Meta-Analyse evidenzbasierte Aussagen zur Wirksamkeit verschiedener Corona-Massnahmen zu treffen, resp. zu beurteilen, welche Massnahmen bei einem erneuten Anstieg der Infektionszahlen am angebrachtesten wären.

Autoren: Samuel Rutz, Matteo Mattmann, Ann-Kathrin Crede, Michael Funk, Anja Siffert und Melanie Häner

Forschungsprojekt auf Antrag der Schweizerischen Vereinigung der Verkehrsingenieure und Verkehrsexperten (SVI)

Im Rahmen des Forschungsprojekts werden die Wechselwirkungen zwischen alltäglicher und nicht-alltäglicher Mobilität sowie zwischen Kurz- und Langstreckenmobilität genauer untersucht.

Primär geht es um die folgenden Fragestellungen:

- Verschiebungen im Zeitablauf zwischen Alltags- und Nicht-Alltagsmobilität und zwi-schen Kurzstrecken- und Langstreckenmobilität;

- Anteile an der Gesamtmobilität von verschiedenen Personengruppen mit unterschiedli-chen Distanzprofilen in der Alltags- und der Nicht-Alltagsmobilität;

- Merkmale der Person, ihrer Mobilitätswerkzeuge und ihres Umfeldes (z. B. Wohnort, Verkehrsangebot oder wirtschaftliche Entwicklung) mit einem signifikanten Zusammen-hang mit Kenngrössen der alltäglichen und nicht-alltäglichen Mobilität;

- Individuelle Veränderungen (z. B. Wechsel des Arbeitsorts, Umzüge, Familienstand o-der Einstellungen) mit einem signifikanten Zusammenhang mit Kenngrössen der alltäg-lichen und nicht-alltäglichen Mobilität;

- Verkehrliche Bedeutung sowie Muster in der Alltagsmobilität und der nicht-alltäglichen Mobilität der verschiedenen Formen des multilokalen Wohnens.

Gutachten im Auftrag der Autorité de régulation des transports.

Die Autorité de régulation des transports (ART) bestimmt das angemessene Niveau der Vergeltung der Eigenkapitalkosten, auf das Flughäfen unter ihrer Aufsicht Anspruch haben. Das französische Transportgesetz sieht vor, dass das Capital Asset Pricing Model (CAPM) verwendet wird, um die Eigenkapitalkosten der Flughäfen zu schätzen. Ein wesentlicher Bestandteil des CAPM ist der Beta-Faktor, der das systematische Risiko des Flughafens misst (d. h. das nicht-diversifizierbare Risiko). risk).

Wir bewerten die Faktoren, die Unterschiede im Beta-Risiko von Flughäfen beeinflussen, und verwenden dabei einen Rahmen, der verschiedene Grade systematischen Risikos mit einer mikroökonomischen Analyse verknüpft, wie sich Nachfrageschwankungen in Gewinnveränderungen übersetzen. Wir finden die folgenden relevanten Faktoren:

- Faktoren, die mit dem regulatorischen Regime zusammenhängen, unter dem ein Flughafen operiert: Wir stellen fest, dass das Verkehrsrisiko, das sich aus der Preisobergrenzenrigidität ergibt, eine Hauptrolle bei der Erklärung der Unterschiede im Beta-Risiko spielt.

- Faktoren, die mit der Nachfragestruktur eines Flughafens zusammenhängen: Wir stellen fest, dass Unterschiede in der Verkehrsmischung das Beta-Risiko der Flughäfen beeinflussen. Insbesondere finden wir, dass das Beta-Risiko eines Flughafens mit dem Anteil des Verkehrs von Low-Cost-Carriern zunimmt. Außerdem stellen wir fest, dass unter bestimmten Bedingungen Wettbewerb das Beta-Risiko der Flughäfen verringert.

- Faktoren, die mit der Angebotsstruktur eines Flughafens zusammenhängen: Wir stellen fest, dass Kapazitätsengpässe das systematische Risiko, dem ein Flughafen ausgesetzt ist, verringern. Zudem finden wir, dass Flughäfen mit einem höheren Grad an Kostenfixität stärker systematischem Risiko ausgesetzt sind.

Autoren: Urs Trinkner, Tobias Binz, Alec Rungger

Gutachten im Auftrag der Autorité de régulation des transports.

Die Autorité de régulation des transports (ART) bestimmt das angemessene Niveau der Vergeltung der Eigenkapitalkosten, auf das Flughäfen unter ihrer Aufsicht Anspruch haben. Das französische Transportgesetz sieht vor, dass das Capital Asset Pricing Model (CAPM) verwendet wird, um die Eigenkapitalkosten der Flughäfen zu schätzen. Ein wesentlicher Bestandteil des CAPM ist der Beta-Faktor, der das systematische Risiko des Flughafens misst (d. h. das nicht-diversifizierbare Risiko).

Swiss Economics (2020) identifiziert Gruppen von Vergleichsflughäfen, die zur Bestimmung des geeigneten Beta-Werts für jeden der Flughäfen unter der Aufsicht der ART herangezogen werden können. In diesem Bericht präsentieren wir unsere Schätzungen der Betas der Vergleichsflughäfen und beschreiben unsere Methodik zur Schätzung dieser Werte.

Wir nutzen Daten aus den tatsächlichen Börsenkursen und regulatorische Präzedenzfälle, um die Betas der Vergleichsflughäfen zu ermitteln.

Für die Schätzung der empirischen Asset-Betas verwenden wir Aktienkursdaten von Fraport (Frankfurt), Aéroports de Paris (Gruppe), Kopenhagen, AENA Aeropuertos und dem Flughafen Zürich. Wir stützen uns auf regulatorische Präzedenzfälle für den Flughafen Amsterdam Schiphol, Aeroporti di Roma, den Flughafen Dublin, den Flughafen London Gatwick und den Flughafen London Heathrow.

Autoren: Urs Trinkner, Tobias Binz, Matteo Mattmann

Gutachten im Auftrag der Finanzdirektion des Kantons Bern.

Im Rahmen einer Regulierungsfolgenabschätzung (RFA) untersuchen wir die volkswirtschaftlichen Auswirkungen möglicher Strategievarianten für die Bedag Informatik AG. Dabei analysieren wir insbesondere die Auswirkungen auf die

einzelnen Stakeholder, auf die Gesamtwirtschaft sowie auf den Vollzugsaufwand.

Autoren: Rutz Samuel, Mattmann Matteo, Häner Melanie

Gutachten im Auftrag der Bundesnetzagentur

Für die Frage der sachgemässen Durchführung der Dominanzanlayse bei der DEA (Data Envelopment Analysis) auf der Grundlage der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) Im Rahmen des Effizienzvergleichs der Fernleitungsnetzbetreiber hat Swiss Economics ein Expertengutachten zuhanden der Bundesnetzagentur verfasst. Insbesondere wurde die Frage beantwortet, ob der bislang durchgeführte F-Test im Vergleich zu einem Bootstrapping, wie es von einem Netzbetreiber vorgeschlagen wurde, weiterhin vorzuziehen sei.

Studie zur Bedeutung des Klimawandels für Infrastrukturen in der Schweiz im Auftrag des UVEK

Im Rahmen eines Literaturüberblicks werden Studien aus dem In- und Ausland ab dem Jahr 2007 ausgewertet. Die zusätzlichen Schäden entstehen durch den schleichenden Klimawandel und Extremereignisse. Neben dem Transport- und dem Energiesektor sind auch die Wasserversorgung, Industrieinfrastrukturen, soziale Infrastrukturen und der Tourismus betroffen. Obwohl der Klimawandel insgesamt mehr Schaden als Nutzen bringt, hat er auch positive Auswirkungen. Zum Beispiel kommt es zu weniger kältebedingten Schäden an Strassen und Schienen und die Ausgaben für Heizenergie sinken. Mit steigenden Temperaturen nimmt auch die relative Attraktivität der Schweiz als Sommer-Tourismusdestination zu. Sämtliche verfügbaren Quantifizierungen der Auswirkungen des Klimawandels sind allerdings noch mit grossen Unsicherheiten behaftet.

Autoren: Christian Jaag, Nina Schnyder

Gutachten im Auftrag der Commission for Aviation Regulation

Unser Bericht zeigt, dass sich die Finanzmärkte derzeit in außergewöhnlichen Zeiten befinden. Die realen Renditen von Staatsanleihen sind in den letzten Jahren auf ein historisch niedriges Niveau gefallen, was darauf hindeutet, dass die real erwartete Rendite von risikolosen Vermögenswerten derzeit negativ ist. Traditionelle Ansätze zur Schätzung der Kapitalkosten könnten die Besonderheiten dieses neuen Marktumfelds möglicherweise nicht ausreichend erfassen. Daher haben wir untersucht, ob das kürzliche Ende der quantitativen Lockerung der EZB wahrscheinlich einen erheblichen Einfluss auf den Markt haben wird, und analysiert, ob die Finanzmärkte erwarten, dass die Anleiherenditen in naher Zukunft wieder steigen werden. Außerdem haben wir Beweise in Betracht gezogen, dass die Erwartungen an Aktienrenditen im Laufe der Zeit stabiler sein könnten als die zugrunde liegenden Risikoaufschläge, was darauf hindeutet, dass ein sogenannter Total Market Return-Ansatz dem traditionellen Equity Risk Premium-Ansatz zur Schätzung der Eigenkapitalkosten vorgezogen werden könnte.

Autoren: Christian Jaag, Tobias Binz, Matteo Mattmann, Nina Schnyder, Urs Trinkner

Der volle Report kann von der Webseite der Kommission für Luftfahrt-Regulierung heruntergeladen werden.

Gutachten im Auftrag der Bundesnetzagentur

Swiss Economics hat zusammen mit SUMICSID und dem IAEW den Effizienzvergleich der Verteilernetzbetreiber Strom der dritten Regulierungsperiode durchgeführt. Eingehend wurde u.a. die Abbildung dezentraler Erzeugung analysiert. Der von der Bundesnetzagentur publizierte Schlussbericht umfasst alle wesentlichen methodischen Aspekte und dokumentiert die Resultate. Beim Effizienzvergleich werden rund deutsche 200 Netzbetreiber hinsichtlich ihrer Kosteneffizienz verglichen.

Gutachten im Auftrag des Flughafen Zürichs

Im November 2018 präsentierte das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) seinen Vorschlag zur punktuellen Revision der Verordnung über die Flughafengebühren (FGV). Im Gutachten im Auftrag des Flughafen Zürichs untersuchen wir Sinn- und Zweckmässigkeit der Vorlage in Bezug auf die vorgeschlagene Methodik zur Bestimmung des regulatorischen Kapitalkostensatzes.

Forschungsprojekt auf Antrag der Schweizerischen Vereinigung der Verkehrsingenieure und Verkehrsexperten (SVI)

Autoren: Lutzenberger Martin, Trinkner Urs, Federspiel Esther, Frölicher Jonas, Georgi Dominik, Ulrich Susanne, Wozniak Thomas

Gutachten im Auftrag der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)

Autoren: Urs Trinkner, Martin Lutzenberger

Gutachten im Auftrag der Bundesnetzagentur

Autoren: Urs Trinkner, Martin Lutzenberger, Andreas Haller, Per Agrell, Peter Bogetoft, Martin Ahlert, Peter Vossig

Studie für das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)

Swiss Economics hat im Auftrag des Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO), eine Studie zu den ökonomischen Auswirkungen

eines Wechsels vom heutigen Marktbeherrschungstest in der Fusionskontrolle auf den in der EU verwendeten SIEC-Test erstellt. Abgeklärt wurde auch, ob eine allfällige Einführung des SIEC-Tests von weiteren Anpassungen - etwa im Bereich der Aufgreifkriterien oder Prüffristen - begleitet werden soll. Zur Beantwortung dieser Fragen wurde unter anderem auch mit in- und ausländischen Experten Interviews durchgeführt.

Autoren: Christian Jaag, Samuel Rutz, Noëmi Jacober

Bericht im Auftrag des Bundesamts für Energie (BFE) und des Verbandes der Schweizerischen Gasindustrie (VSG)

Autoren: Worm Heike, Trinkner Urs, Mollet Janick, Funk Michael, Vaterlaus Stephan, Hafner Matthias

Studie im Auftrag des Bundesamts für Energie (BFE)

Autoren: Trinkner Urs, Thomas Geissmann, Ivo Scherrer, Kern Markus, Benedikt Pirker, Christian Nabe

Studie im Auftrag des Bundesamts für Energie (BFE)

Die Studie untersucht den Entflechtungsbedarf für Schweizer Gasnetzbetreiber und schlägt für die Verteilnetzebene weniger starke Entflechtungsvorschriften vor als für die Transportnetzebene. Die stärkste Entflechtung wird für den Akteur vorgeschlagen, der die Marktgebietsverantwortung wahrnimmt.

Autoren: Trinkner Urs, Funk Michael

Studie im Auftrag der CEER (Council of European Energy Regulators)

Autoren: Agrell Per J., Bogetoft Peter, Trinkner Urs

Studie im Auftrag des Weltpostvereins

Swiss Economics wurde von der Universellen Postvereinigung (UPU) beauftragt, eine prospektive Studie zu den zukünftigen Aktivitäten ihres Quality of Service Fund (QSF) durchzuführen. Wir empfehlen, den Umfang des Fonds zu erweitern, ergänzende Top-Down-Elemente einzuführen, um globale und regionale Projekte vorzuschlagen, ein neues gemeinsames Konto zur Finanzierung solcher Projekte vorzusehen und ausgewogene Maßnahmen zu ergreifen, um die Verwendung der Mittel zu gewährleisten und die Messbarkeit der Projekte zu erhöhen.

Autoren: Trinkner Urs, Jaag Christian, Lutzenberger Martin

Gutachten im Auftrag der WirtschaftskammerÖsterreich (WKÖ)

Autoren: Trinkner Urs, Funk Michael

Studie für die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) und den Schweizerischen Gemeindeverband (SGV)

Autoren: Dietl Helmut, Jaag Christian, Trinkner Urs, Christian Bach, Michael Funk, Lutzenberger Martin, Jeffrey Yusof

Studie im Auftrag des Dachverbands Schweizer Verteilnetzbetreiber (DSV)

Im Hinblick auf die Diskussion der vollständigen Strommarktöffnung in der Schweiz stellt sich die Frage, inwieweit die Schweiz die Erfahrungen der EU nutzen kann. Die Analyse der Entwicklungen in der EU und Länderstudien für Grossbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Schweiz zeigt, dass erstens in der EU noch kein Level Playing Field besteht, dass die vollständige Marktöffnung eine wesentliche Herausforderung darstellt, und dass wichtige Wechselwirkungen mit der Energiewende bestehen. Für den Fall der Schweiz ist davon auszugehen, dass eine vollständige Marktöffnung die Kosten der Energiestrategie ceteris paribus erhöhen wird. Vor dem Hintergrund sollte die Schweiz zuerst die Eckwerte der Energiestrategie festlegen und hierauf eine optimale Marktöffnungsstrategie für ihren Elektrizitätsmarkt ableiten.

Autoren: Trinkner Urs, Scherrer Ivo, Martin Irina

Studie im Auftrag des Bundesamts für Energie (BFE)

In der Studie werden verschiedene Modelle des Zusammenwirkens von Strommärkten und Netzrestriktionen erarbeitet, analysiert und bewertet. Vor dem Hintergrund der künftigen Herausforderungen wird ein Ampelmodell vorgeschlagen, bei dem in Phase Gelb ein neuer Marktprozess zur Berücksichtigung von Netzrestriktionen zu Anwendung kommt.

Autoren: Nabe Christian, Trinkner Urs, Bons Marian

Studie im Auftrag der Schweizerischen Treuhandkamme

Der Nutzen der Wirtschaftsprüfung liegt in der Validierung von Unternehmensinformation. Für die Anspruchsgruppen eines Unternehmens ist Information als Grundlage für ihre Entscheidungen von zentraler Bedeutung. Information wird allerdings erst dann vorbehaltslos wertvoll und brauchbar für eine Anspruchsgruppe, wenn sie entweder durch die Anspruchsgruppe selbst er-stellt wurde, oder wenn sie durch eine unabhängige und qualifizierte Stelle nach objektiven und standardisierten Kriterien geprüft wurde. Diese Prüfung wertvoller Unternehmensinformation und die Reduktion von Defiziten leistet die Wirtschaftsprüfung. Das Vorgehen der Studie gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil werden unter Einbeziehung von Expertengesprächen konkrete Bedürfnisse sowie Defizite an Unternehmensinformation von Anspruchsgruppen erfasst und bewertet. Darauf aufbauend wird in einem zweiten Teil evaluiert, welchen Anteil an den Informationsdefiziten die Wirtschaftsprüfung abzubauen vermag. Unter Wirtschaftsprüfung wird dabei ausschliesslich die gesetzlich verankerte externe Revision verstanden. Im dritten Teil wird basierend auf etablierten Theorien aus der ökonomischen Literatur analysiert, inwiefern der Abbau von Informationsdefiziten durch die Wirtschaftsprüfung für die Gesamtwirtschaft wertvoll ist.

Autoren: Eberle Reto, Jaag Christian, Bach Christian, Martins Sonia Strube, Feger Fabian

Studie im Auftrag der Bundesnetzagentur

Für die deutschen Stromverteilernetzbetreiber war für die zweite Regulierungsperiode ein Effizienzvergleichsmodell zu wählen, welches den regulatorischen Anforderungen in Deutschland gerecht wird. Nach einer umfassenden Analyse konnte ein Effizienzvergleichsmodell gefunden werden, welches dasjenige der ersten Regulierungsperiode in eine sinnvolle Richtung weiterentwickelt. Im Wesentlichen wurde im Vergleich mit der ersten Regulierungsperiode der endogene Parameter Umspannstationen mit dem exogenen Parameter Anzahl Zählpunkte ersetzt. Dies ist wünschbar, da exogene, output-orientierte Parameter aus Sicht der Anreizregulierung endogenen, input-orientierten Parametern klar vorzuziehen sind. Das Modell berücksichtigt alle relevanten Netzebenen, wobei auch entsprechende disaggregierte Kostentreiber enthalten sind.

Studie im Auftrag der U.S. Postal Regulatory Commission

Die Lieferkosten stellen den größten Anteil der Gesamtkosten des United States Postal Service (USPS) dar. Diese Kosten machen 38 Prozent der gesamten Betriebskosten aus. Eine präzise Einschätzung, wie sich die Stückkosten für die Lieferung verhalten, ist entscheidend, um die Kosten korrekt den Produkten zuzuordnen. Dieser Bericht stellt die Anwendung eines Modells zur Schätzung der Beziehung zwischen den Kosten der Stadtzustellung und der Anzahl der Zustellpunkte, die Post empfangen, sowie dem Volumen der zuzustellenden Post vor. Dieses Modell verwendet Daten des Postdienstes, die es ermöglichen, den geografischen Standort aller Zustellpunkte, die von jeder Zustellroute bedient werden, das täglich auf der Route gelieferte Volumen und die vom Zusteller auf der Route verbrachte Zeit zu identifizieren. Das Modell simuliert jede Route und bestimmt die kürzeste lineare Entfernung, um alle Zustellpunkte zu bedienen, die Post erhalten.

Autoren: Trinkner Urs, Haller Andreas

Studie im Auftrag des Schweizerischen Gewerbeverbands

Autoren: Jaag Christian, Keuschnigg Christian, Strube Martins Sonia, Parra Moyano Jose, Scherrer Ivo

Studie im Auftrag der ÖBB

Eisenbahn-Personenverkehrsdienste mit integrierten regelmäßigen Intervallfahrplänen (IRIT) bieten den Fahrgästen einen regelmäßigen Fahrplan für die Dienste im Schienennetz. IRIT haben das Potenzial, die Qualität und Attraktivität von Eisenbahn-Personenverkehrsdiensten im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern zu steigern. Diese Studie fasst die Vorteile und Herausforderungen der Einführung von IRIT für den Eisenbahn-Personenverkehr zusammen und leitet die wichtigsten Anforderungen für eine erfolgreiche Einführung von IRIT ab.

Autoren: Finger Matthias, Kern Markus, Strube Martins Sonia, Trinkner Urs

Studie im Auftrag des Deutschen Bundestages

Autoren: Trinkner Urs, Holznagel Bernd, Jaag Christian, Dietl Helmut, Haller Andreas

Studie im Auftrag der Europäischen Kommission

Dieser Bericht fasst die durchgeführten Arbeiten zur Erprobung der Verwendung von Stated-Preference-Discrete-Choice-Experimenten zur Messung der Verbraucherpräferenzen für Postdienste zusammen. Er erläutert die Bedeutung des Verständnisses und der Quantifizierung von Verbraucherprioritäten im Postsektor und stellt verschiedene Methoden zur Bewertung nicht marktgängiger Güter vor. Wir empfehlen den Einsatz von Stated-Preference-Discrete-Choice-Experimenten und testen diesen Ansatz in drei Mitgliedstaaten. Zudem präsentieren wir die Ergebnisse für diese Mitgliedstaaten sowie ein „Werkzeugkasten“ zur Anwendung dieser Methodik in weiteren Mitgliedstaaten in der Zukunft.

Autoren: Rohr Charlene, Trinkner Urs, Lawrence Alison, Hunt Priscillia, Kim Chong Woo, Potoglou Dimitris, Sheldon Rob

Studie im Auftrag des Weltpostvereins

Autoren: Trinkner Urs, Jaag Christian, Dietl Helmut, Haller Andreas, Verbeek Erwin, Fürst Oliver

Eine ökonomische Analyse der Staukosten

Autor: Jaag Christian

Studie im Auftrag von SBB Cargo

Autoren: Trinkner Urs, Jaag Christian, Dietl Helmut

Forschung bezüglich Wettbewerbsentwicklung auf Briefmärkten

Autor: Jaag Christian

Ein Wettbewerbsbeitrag von Swiss Economics über ein integrales Konzept zur Beurteilung von E-Government-Vorhaben

Autoren: Finger Matthias, Horner Samuel, Jaag Christian, Lutzenberger Martin, Trinkner Urs

Studie im Auftrag von Sunrise

Autoren: Jaag Christian, Trinkner Urs, Finger Matthias, Lang Markus, Lutzenberger Martin

Studie im Auftrag der Schweizerischen Post

Autoren: Jaag Christian, Trinkner Urs

Studie im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft

Autoren: Jaag Christian, Keuschnigg Christian, Keuschnigg Mirela

Studie im Auftrag von Swisscom

Die Studie analysiert den regulatorischen Bedarf einer funktionalen oder strukturellen Trennung des Schweizer Incumbents Swisscom.

Autoren: Finger Matthias, Jaag Christian, Lang Markus, Lutzenberger Martin, Trinkner Urs

Recherche

Swiss Economics Working Paper, kommend in regulatorischer Ökonomie und Politik

Wir zeigen auf, dass zwischen Briefen und Paketen erhebliche Verbundvorteile insbesondere in ländlichen Gebieten bestehen. Im Zusammenhang mit der Berechnung der Nettokosten der Grundversorgung und operativen Geschäftsentscheidungen bei schrumpfenden Brief- und wachsenden Paketmengen ist es wichtig, solche Verbundvorteile zu berücksichtigen.

Authors: Ramon Gmür, Felix Gottschalk, Matthias Hafner, Urs Trinkner

Erschienen auf SSRN am 09. Oktober 2024.

Der Digital Markets Act (DMA) führt bedeutende neue Verpflichtungen für «Torwächter» (Gatekeeper) ein, also für grosse Digitalunternehmen in der Europäischen Union, gilt aber nicht für die Schweiz. Dieser Beitrag untersucht die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ausgewählter Torwächter, um zu überprüfen, ob und inwiefern die DMA-Vorgaben auch in der Schweiz eingehalten werden. Dabei zeichnen sich unterschiedliche Strategien ab: während Meta und Microsoft die Erstreckung auf die Schweiz offenbar grundsätzlich vorsehen (de facto «Brussels Effect»), gilt dies offenbar nicht für Apple und Alphabet/Google. Die selektive Nicht-Anwendung des alternativen Streitbeilegungsmechanismus durch Facebook und LinkedIn wirft weitere offene Fragen auf. Mit diesen Befunden und ihrer tentativen Bewertung leistet die Untersuchung einen Beitrag zu den Diskursen um den “Brüssel-Effekt” sowie um mögliche Reaktionen der Schweiz auf den DMA.

Autoren: Peter Georg Picht, Luka Nenadic, Octavia Barnes, Nicolas Eschenbaum, Yannick Kuster

Erschienen im Journal of Political Economy Macroeconomics, Volume 2, Number 3, September 2024

Die Deregulierung des Bankensektors auf Ebene der US-Bundesstaaten in den 1980er Jahren erleichterte die sektorale Umverteilung von Arbeitskräften nach dem Handelsschock aus China. In den 1990er Jahren waren die Bundesstaaten, die früher dereguliert hatten, finanziell besser integriert. Dies ermöglichte es den Haushalten, ihren Konsum durch Kreditaufnahme besser zu glätten. Dies stabilisierte die Nachfrage, hielt die Immobilienpreise hoch und erleichterte so die sektorale Umverteilung von Arbeitskräften aus den durch Importe betroffenen Industriesektoren hin zum Immobiliensektor.

Autoren: Lilia Habibulina, Mathias Hoffmann (Universität Zürich)

Buchbeitrag zur mikroökonomischen Fundierung unterschiedlicher Geschäftsstrategien auf Paketmärkten

Auf Paketmärkten lassen sich unterschiedliche Geschäftsstrategien beobachten. In unserem Buchbeitrag erklären wird dies anhand klassischer industrieökonomischer Modelle. Demnach ist die optimale Strategie eines etablierten Paketdienstleisters, der eine Universaldienstverpflichtung hat und mit Markteintritten konfrontiert ist, abhängig von den Eintrittskosten:

In dünn besiedelten Gebieten sind die Fixkosten hoch und eine Kapazitätsbindung möglich. Daher erfolgt der Wettbewerb über Mengen und etablierte Anbieter könnten Markteintritte grundsätzlich verhindern. Allerdings ist damit zu rechnen, dass Markteintritte durch vertikal integrierte Unternehmen mit hohen Mengen (z.B. Amazon) oder einer etablierten Vertriebsinfrastruktur (z.B. Einzelhändler) trotzdem geschehen. In beiden Fällen führt die Universaldienstverpflichtung dazu, dass der etablierte Betreiber in Kapazitäten überinvestiert und zum „Top Dog“ wird.

In dicht besiedelten Städten hingegen sind die Fixkosten niedrig und eine Kapazitätsbindung nicht glaubwürdig. Unternehmen konkurrieren daher über Preise. Da die Universaldienstverpflichtung den etablierten Postbetreiber in seiner Preissetzung beschränkt, kann er Markteintritte nicht verhindert. In diesem Fall ist unklar, ob der etablierte Postbetreiber investieren sollte, um ein „pazifistischer dicker Kater“ zu werden.

Autoren: Funk Michael, Gottschalk Felix, Zuberbühler Eva

Buchbeitrag in Service Challenges, Business Opportunities, and Regulatory Responses in the Postal Sector (2024). Parcu P., Brennan T., Glass V. (eds). Springer, Cham.

Zur Präsentation (31st Conference on Postal and Delivery Economics 2023)

Neue Veröffentlichung im ChainScience Conference Proceedings über optimale Staking-Designs.

Die Publikation untersucht die wirtschaftlichen und sicherheitstechnischen Auswirkungen von Proof-of-Stake (POS)-Designs und gibt einen Überblick über POS-Designs und die ihnen zugrunde liegenden ökonomischen Prinzipien in prominenten POS-Blockchains. Das Papier argumentiert, dass POS-Blockchains im Wesentlichen Plattformen sind, die drei Gruppen von Akteuren verbinden: Nutzer, Validierer und Investoren. Um den Bedürfnissen dieser Gruppen gerecht zu werden, müssen Blockchains Kompromisse zwischen Sicherheit, Benutzerakzeptanz und Protokoll-Investitionen, eingehen.

Die Autoren fokussieren auf den Sicherheitsaspekt und identifizieren zwei verschiedene Strategien: die Erhöhung der Qualität der Validatoren (statische Sicherheit) und die Erhöhung der Anzahl der Einsätze (dynamische Sicherheit). Sie stellen fest, dass die optimale Gestaltung der Einsätze von den spezifischen Zielen einer Plattform und ihrem Entwicklungsstadium abhängt. Diese Forschungsergebnisse zwingen Blockchain-Entwickler dazu, die in diesem Papier dargelegten Kompromisse bei der Entwicklung ihres Staking-Designs sorgfältig zu prüfen.

Autoren: Nicolas Oderbolz, Matthias Hafner, Beatrix Marosvölgyi

Zentrum für Schweizerisches und Internationales Steuerrecht (zsis), 2/2023, S. 41-53

Die Blockchain-Technologie wurde ursprünglich entwickelt, um Bitcoin, ein Währungs- und Zahlungssystem ohne Intermediäre, zu schaffen. Heute wird sie auch in anderen Bereichen eingesetzt. In Anbetracht der steuerlichen Relevanz der Thematik gibt der vorliegende Artikel einen kurzen Überblick über die Funktionsweise verschiedener Blockchains und deren Anwendungen. Zudem werden die Einordnung von Krypto-Vermögenswerten durch Finanzmarktbehörden und die Grenzen der Technologie erläutert.

Die Publikation kann hier abgerufen werden.

Autoren: Dr. Christian Jaag und Matthias Hafner

Wolfram ChainScience Conference Proceedings [forthcoming]

Stablecoins haben in letzter Zeit erhebliche Popularität erlangt, mit einer Marktkapitalisierung von über 180 Milliarden US-Dollar. Allerdings haben jüngste Ereignisse Bedenken hinsichtlich ihrer Stabilität aufgeworfen. In diesem Papier klassifizieren wir Stablecoins in vier Typen, basierend auf der Quelle und Verwaltung der Sicherheiten, und untersuchen die Stabilität jedes Typs unter verschiedenen Bedingungen. Wir heben die potenziellen Instabilitäten und zugrunde liegenden Abwägungen jedes Typs mithilfe von agentenbasierten Simulationen hervor. Die Ergebnisse betonen die Bedeutung einer sorgfältigen Bewertung der Herkunft der Sicherheiten eines Stablecoins und seines Sicherheitenmanagementmechanismus, um Stabilität zu gewährleisten und Risiken zu minimieren. Ein vertieftes Verständnis von Stablecoins sollte sowohl für Regulierungsbehörden, politische Entscheidungsträger als auch Investoren von Bedeutung sein.

Die Präsentation kann hier abgerufen werden.

Autoren: Matthias Hafner, Marco Henriques Pereira, Helmut Dietl, and Juan Beccuti

Buchbeitrag in Postal Strategies (2023). Parcu P., Brennan T., Glass V. (eds). Springer, Cham.

Die Nettokosten ergeben sich als Gewinndifferenz des Grundversorgungsdienstleisters mit und ohne Grundversorgung und entsprechen dem benötigten Abgeltungsbeitrag in einem geöffneten Markt. Im Buchbeitrag beleuchten wir, dass eine solche Abgeltung die Anreize der Grundversorgungserbringerin für Kosteneffizienz und Wachstum nicht einschränkt.

Autoren: Gottschalk Felix, Trinkner Urs, Zuberbühler Eva

The Journal of The British Blockchain Association, 6(1)

Dezentralisierte Finanzierungsplattformen (DeFi) können einem Liquiditätsrisiko ausgesetzt sein, das auftritt, wenn Benutzer ihre Vermögenswerte nicht abheben können. Forscher und Praktiker haben festgestellt, dass die Konzentration von Einlagen in einer kleinen Gruppe von Nutzern einer der Haupttreiber des Liquiditätsrisikos ist. Typischerweise erleben Kreditplattformen zu Beginn ihrer Tätigkeit eine hohe Konzentration. Infolgedessen sehen sie sich einem erheblichen Liquiditätsrisiko gegenüber, das bisher nicht untersucht wurde. Dieser Artikel schließt diese Lücke, indem er das Liquiditätsrisiko aus der Perspektive einer neuen Kreditplattform untersucht und den Anwendungsfall von Folks Finance beschreibt. Zunächst beschreiben wir das Liquiditätsrisiko, dem das Kreditprotokoll aus der Sicht der Plattformökonomie ausgesetzt ist. Zweitens bewerten wir theoretisch die Wirksamkeit verschiedener Messmethoden für das Liquiditätsrisiko. Drittens untersuchen wir, wie ein Belohnungsmechanismus das Liquiditätsrisiko verringern kann. Wir zeigen, dass das Liquiditätsrisiko für eine neue Kreditplattform ausgeprägter ist als für ein etabliertes Protokoll. Darüber hinaus stellen wir fest, dass der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) andere Messmethoden für das Liquiditätsrisiko übertrifft. Schließlich zeigen wir, dass, wenn die Belohnungen ausreichend, aber nicht zu hoch sind, ein Programm, das Einleger dazu anregt, ihre Vermögenswerte zu sperren, das Liquiditätsrisiko verringern und den Liquiditätsaufbau fördern kann. Aus der Fallstudie lassen sich mehrere Schlussfolgerungen ziehen: Erstens sollten neue Kreditplattformen besonders vorsichtig im Umgang mit Liquiditätsrisiken sein. Zweitens sollten Kreditprotokolle den HHI anstelle anderer Konzentrationsmessungen verwenden, wenn sie ihre Parameter kalibrieren. Drittens können Belohnungen verwendet werden, um Liquidität zu fördern und die Liquiditätsbereitschaft zu incentivieren, sollten jedoch nicht übermäßig eingesetzt werden.

Die Publikation kann hier abgerufen werden.

Autoren: Nicolas Greber, Romain de Luze, Matthias Hafner, Juan Becutti (joint work with Folks Finance)

Buchbeitrag in The Postal and Delivery Contribution in Hard Times (2023). Parcu P., Brennan T., Glass V. (eds). Springer, Cham.

Im Buchbeitrag beleuchten wir "Retention Ratios". Diese geben an, wie gross der Anteil der Menge einer Filiale ist, der bei einer Schliessung derselben in anderen eigenen Filialen aufgefangen wird.

Autoren: Matthias Hafner, Lory Iunius, Urs Trinkner

Beitrag in der Schweizerischen Zeitschrift für Kartellrecht

Spätestens seit der Corona-Pandemie erleben Subventionen eine globale Renaissance. Dies, obwohl seit langem bekannt ist, dass Subventionen mit Marktverzerrungen und allokativen Ineffizienzen einhergehen. Während die Vergabe von Subventionen in der Schweiz auf Bundesebene wenigstens teilweise transparent ist, herrscht auf Kantons- und Gemeindeebene ein undurchschaubares Dickicht. Subventionen können zwar kartellrechtlich relevant sein, in der Breite lassen sich aber mit dem Wettbewerbsrecht deren negativen wettbewerblichen Effekte kaum adressieren. Es stellt sich deshalb die Frage, ob die Schweiz ein verbindliches Beihilferecht braucht.

Autor: Samuel Rutz

Buchbeitrag in "The Economics of the Postal and Delivery Sector" (2022). Parcu P., Brennan T., Glass V. (eds). Springer, Cham.

Die Nettokosten ergeben sich als Gewinndifferenz des Grundversorgungsdienstleisters mit und ohne Grundversorgung. Im Buchbeitrag beleuchten wir die wesentlichen theoretische Konzepte vor dem Hintergrund von Rückgängen bei Briefen und Transaktionen in Poststellen. Wir zeigen zudem auf, welche Grundversorgungsdimensionen in der Schweiz perspektivisch bis ins Jahr 2030 wie teuer sind.

Autoren: Gottschalk Felix, Hafner Matthias, Trinkner Urs

Beitrag im Jusletter vom 11. Oktober 2021

Preisabreden und Marktabschottungen sind zwei Kernbereiche des Schweizer Kartellrechts, in denen über die Jahre wichtige Entscheide ergangen sind und hohe Bussen ausgesprochen wurden. Es sind aber auch Bereiche, in denen die Interventionen immer mehr politisch motiviert sind, etwa im Kampf gegen die Hochpreisinsel Schweiz. Samuel Rutz und Monique Sturny unternehmen entlang der Zeitachse eine kurze Reise von den Anfängen der Kartelle in der Schweiz hin zum aktuellen Stand des Kartellgesetzes. Zum Schluss folgen eine Würdigung und ein Ausblick auf die sich abzeichnenden Entwicklungen.

Competition and Regulation in Network Industries. 2020;21(3):297-312

Der Artikel präsentiert einen grafischen Rahmen, basierend auf Subrahmanyam und Thomadakis (1980), der es ermöglicht, den Einfluss von Unternehmens- und Markteigenschaften auf das systematische Risiko, das mit der Kapitalrendite verbunden ist, also das Beta-Risiko, für Versorgungsunternehmen unter Preisregulierung zu untersuchen. Innerhalb dieses Rahmens wird das Beta-Risiko durch die Größe der Gewinnschwankungen, die durch Nachfrageschocks verursacht werden, bestimmt.

Der Rahmen wird dann auf die Merkmale von Flughafenunternehmen und die Eigenschaften des Flughafenmarktes angewendet. Es wird festgestellt, dass die Häufigkeit von Preisregulierungsanpassungen, das Niveau des operativen Hebels, das Ausmaß der Kapazitätsengpässe und der Grad der Marktmacht alle einen eindeutigen Einfluss auf das Niveau des Beta-Risikos haben. Der Umfang des regulatorischen Rahmens und die Art der Verkehrsstruktur können ebenfalls das Beta-Risiko beeinflussen; die Größe und Richtung ihres Einflusses hängen jedoch von den spezifischen Umständen des jeweiligen Falls ab.

Der Artikel kann politischen Entscheidungsträgern helfen, wirtschaftlich fundierte Empfehlungen darüber zu formulieren, wie die regulatorische Kapitalrendite für Flughafenbetreiber festgelegt werden sollte. Insbesondere legen meine Ergebnisse Kriterien nahe, die verwendet werden können, um geeignete Vergleichsunternehmen mit vergleichbarem systematischen Risiko auszuwählen.

Buchbeitrag in "The Changing Postal Environment. Topics in Regulatory Economics and Policy." Parcu P., Brennan T., Glass V. (eds). Springer, Cham.

Universaldienstleister sind vermehrt in Geschäftsfeldern ausserhalb der Grundversorgung tätig. Aus wettbewerblicher Sicht stellt sich die Frage der Quersubventionierung. Im Buchbeitrag analysieren wir die wettbewerblichen und volkswirtschaftlichen Eigenschaften des Nettokostenausgleiches (NKA), der in der Schweiz im Postsektor seit 2013 Anwendung findet. Im Vergleich zum üblichen Standard der aktivitätsbasierten Vollkostenverrechnung (ABC) können mit dem NKA die relevanten wettbewerbsökonomischen Bedenken ausgeräumt und gleichzeitig die Wohlfahrtseigenschaften verbessert werden.

Autoren: Haller Andreas, Jaag Christian, Trinkner Urs

Concurrences N°4-2019, pp. 50-58.

Wir führen den Leser in drei stilisierte Szenarien ein, die von Praktikern häufig genannt werden, wenn sie nach dem Anteil der Kartellüberhöhung gefragt werden, der von direkten zu indirekten Lieferanten weitergegeben wurde. Wir zeigen, wie empfindlich solche Prognosen in Bezug auf viele der zugrunde liegenden Annahmen sind. Bereits geringe Abweichungen von den Standardannahmen können die Prognosen vollständig umkehren. Wir kommen zu dem Schluss, dass eine zuverlässige Schätzung der Weitergaberechnung immer auf tatsächlichen Beweisen basieren muss – entweder um theoretische Modelle zu ergänzen oder als Input für evidenzbasierte Modelle zu dienen.

Autoren:

Tobias Binz, Swiss Economics

Pierre Fleckinger, MINES ParisTech, Paris School of Economics

Christian Jaag, Swiss Economics

Constance Monnier, Université Paris, Panthéon Sorbonne

Buchbeitrag zur kohärenten institutionellen Ausgestaltung im Bahnmarkt.

Seit der Bahnreform 1999 werden Bahndienstleistungen von der öffentlichen Hand nach dem Gewährleistungsmodell bei den Bahnen bestellt und abgegolten. Ursprünglich ohne Regulator RailCom, aber mit einer schlanken Schiedskommission SKE zur Streitbeilegung im Bereich Netzzugang gestartet, sind die beim BAV allozierten Aufgaben umfangreich. Im vorliegenden Artikel gehen wir der Frage nach, wie die bestehende institutionelle Ausgestaltung des mit der Bahnreform eingeführten Gewährleistungsmodells weiterentwickelt werden kann. Basierend auf dem Konzept der Gewaltenteilung und der Principal-Agent Theorie leiten wir eine neue Aufgabenteilung ab, welche die Aufgaben im Bereich Versorgung/Verlagerung konsequent beim BAV verortet, während die Aufgaben im Bereich Markt bei der RailCom angesiedelt werden. Die gestärkte RailCom erlaubt es, die Trassenvergabestelle aufzulösen und deren Aufgaben den Infrastrukturbetreibern zuzuweisen. Die durch das öffentliche Eigentum anfallenden Eigeneraufgaben sehen wir konsequent bei einem anderen Departement als dem UVEK angesiedelt.

Autoren: Urs Trinkner, Martin Lutzenberger

Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht (sic!), 5/2019, S. 304-306

Das Bundesgericht hat die Anwendung des Kartellverbots zuletzt deutlich verschärft: Preis-, Mengen und Gebietsabsprachen sind unabhängig von deren Wettbewerbswirkung de facto verboten. Schon früher hat das Bundesgericht das Wettbewerbsrecht mit ähnlich weitreichenden Entscheiden geprägt. Heute können Fusionen kaum noch untersagt werden, und unangemessene Preise werden nicht mehr sanktioniert. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung gefährdet die Kohärenz des Kartellgesetzes: Während im Bereich der Fusionen und unangemessener Preise ein «Laissez-faire»-Ansatz praktiziert wird, wird bei den Abreden eine äusserst interventionistische Politik verfolgt. Den Unternehmen werden dadurch starke Anreize gesetzt, das harte Kartellverbot durch Fusionen zu umgehen.

Zeitschrift für internationales Steuerrecht, p. 66-83

Verlangt die Digitalisierung neue Regeln für die internationale Besteuerung von Unternehmen? Die OECD und die EU möchten das internationale Steuerrecht zu Gunsten der Absatzstaaten anpassen.

In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift für Europarecht hat Christian Jaag zusammen mit Luzius Cavelti einen Leitartikel zum Thema «Die Bedeutung der Digitalisierung für das internationale Unternehmenssteuerrecht» publiziert.

Autoren: Luzius Cavelti, Christian Jaag

Journal of Competition Law & Economics, Volume 14 (2), pp 292-310

The «more economic approach» was introduced to antitrust to achieve a more effect-based and theoretically grounded enforcement. However, related to predatory pricing it resulted in systematic over- and under-enforcement: Economic theory does not require dominance for predation to be a rational (and harmful) strategy, although an ex ante dominant firm would often refrain from predation. Hence, within the current legal framework which requires dominance for antitrust to apply, a more effect-based and theoretically grounded antitrust enforcement cannot pursue harmful predation. Therefore, we suggest separating predatory pricing from exclusionary abuse of a dominant firm, both legally and analytically. Instead, predatory pricing should be analyzed along the same logic as a merger. In particular, we argue that three elements from merger control should be adopted: in the absence of dominance, market share and/or turnover thresholds may serve as a de minimis rule; recoupment should be analyzed similar to the competitive effect of a merger between the predator and its prey; and a stronger efficiency defense should be established.

Autoren: Michael Funk, Christian Jaag

Journal of Competition Law & Economics, Volume 14 (2), pp 235-261

Diese Studie schlägt eine Methode zur Erkennung von Angebotsabsprachen vor, indem gegenseitig verstärkende Prüfmechanismen auf einen Datensatz von Ausschreibungen im Straßenbau aus der Schweiz angewendet werden, bei dem keine vorherigen Informationen über Kollusion vorlagen. Die Screening-Methode eignet sich besonders gut zur Behandlung des Problems der partiellen Kollusion, das heißt, Kollusion, die nicht alle Unternehmen und/oder alle Verträge in einem bestimmten Datensatz umfasst. Dies impliziert, dass viele der klassischen Indikatoren, die in der entsprechenden Literatur diskutiert werden, Angebotsabsprachen nicht identifizieren können. Neben der Vorstellung neuer Prüfmechanismen für Kollusion wird gezeigt, wie Benchmarks und die Kombination verschiedener Prüfmechanismen verwendet werden können, um Untergruppen von verdächtigen Verträgen und Unternehmen zu identifizieren. Die vorgestellte Screening-Methode gelingt es, eine Gruppe von verdächtigen Unternehmen zu isolieren, die die Merkmale eines lokalen Kartells zur Angebotsabsprachen mit Deckungsgeboten und einem mehr oder weniger ausgeprägten Bieterdrehungsschema aufweisen. Auf Basis dieser Erkenntnisse leitete die Wettbewerbskommission der Schweiz (COMCO) 2016 eine Untersuchung ein und sanktionierte die identifizierten verdächtigen Unternehmen wegen Angebotsabsprachen.

Autoren: Imhof David, Karagök Yavuz, Rutz Samuel

Finanz und Wirtschaft

In einem Artikel in der Finanz und Wirtschaft legt Samuel Rutz dar, dass die 2015 beschlossene Revision des Konsumkreditgesetzes ihre Ziele nicht erreicht hat.

Autor: Rutz Samuel

In: The Changing Postal and Delivery Sector. Edited by M. Crew, P.L. Parcu and T. Brennan, Springer, pp 271-28

Briefpostdienste stehen unter Druck durch das Aufkommen elektronischer Kommunikationskanäle.

Autoren: Geissmann Thomas, Jaag Christian, Maegli Martin, Trinkner Urs

In: The Future of the Postal Sector in a Digital World. Edited by M. Crew and T. Brennan, Springer, Chapter 8

Autoren: Jaag Christian, Moyano Jose Parra, Trinkner Urs

Der Schweizer Treuhänder 3/4-2015

Autoren: Eberle Reto, Jaag Christian, Bach Christian

In: Postal and Delivery Innovation in the Digital Economy. Edited by M. Crew and T. Brennan, Springer, pp. 155-168

Autoren: Robinson Matthew H., Klingenberg J.P., Haller Andreas, Trinkner Urs

In: Postal and Delivery Innovation in the Digital Economy. Edited by M. Crew and T. Brennan, Springer, pp. 301-312

Autoren: Jaag Christian, Maegli Martin

Utilities Policy 31, pp. 266-277

Diese Studie behandelt die wichtigsten Aspekte des wettbewerbs- und regulatorischen Zustands des Postsektors. Sie stellt die verschiedenen Modelle für Postwettbewerb und -regulierung in der EU und den USA sowie deren Geschichte vor und beleuchtet ihre Auswirkungen auf die Regulierung, mit einem Fokus auf universelle Dienstleistungen und Netzwerkzugang. Während Postmonopole früher die Hauptquelle der Finanzierung für universelle Serviceverpflichtungen waren, hat das Bedürfnis nach alternativen Finanzierungsquellen nach der vollständigen Liberalisierung das Interesse von Regulierungsbehörden und der Öffentlichkeit an den Kosten dieser Verpflichtungen erhöht. Parallel dazu stellen neue elektronische Kommunikationsmittel und die Bedürfnisse der Verbraucher den traditionellen Umfang der universellen Dienstleistungen infrage. Dieses Papier skizziert die wirtschaftliche Grundlage der aktuellen politischen Maßnahmen und gibt Hinweise auf zukünftige postalische Regulierungsrichtlinien, die die kommerzielle Lebensfähigkeit der Postdienstleistungen in einem wettbewerbsintensiven Zeitalter stärken und gleichzeitig ihre relevanten Merkmale für die Wirtschaft bewahren sollen.

Autor: Jaag Christian

Competition and Regulation in Network Industries, 15(1), pp. 78 - 107

Eisenbahn-Personenverkehrsdienste mit integrierten Fahrplänen in festen Intervallen (IRIT) bieten den Fahrgästen einen regelmäßigen Intervallfahrplan für die Dienste im Schienennetz. IRIT haben das Potenzial, die Qualität und Attraktivität von Eisenbahn-Personenverkehrsdiensten im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln zu steigern. Dieser Artikel fasst die Vorteile und Herausforderungen der Einführung von IRIT für den Eisenbahn-Personenverkehr zusammen und leitet die Hauptanforderungen für die erfolgreiche Einführung von IRIT ab.

Der Vergleich des regulatorischen Rahmens, der Rolle von IRIT und der Entwicklung des Personenverkehrs auf der Schiene in der Schweiz (CH), den Niederlanden (NL) und dem Vereinigten Königreich (UK) zeigt, dass in den Ländern, in denen entweder IRIT eingeführt wurde (CH) oder die hohe Häufigkeit von Zügen zwischen Städten ein System vergleichbar mit IRIT ermöglicht (NL), der Eisenbahnverkehr eine wichtigere Rolle im Modal Split spielt. Die erfolgreiche Einführung von IRIT erfordert einen langfristigen Implementierungsplan, der die notwendigen Investitionen in die Schieneninfrastruktur identifiziert und aufzeigt, welche finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, um diese Investitionen zu tätigen. Darüber hinaus erfordert IRIT ein hohes Maß an Pünktlichkeit der Eisenbahn-Personenverkehrsdienste, die Koordination zwischen den Eisenbahnunternehmen bei der Gestaltung des Fahrplans und eine Vorrangregel für die Eisenbahn-Personenverkehrsdienste innerhalb von IRIT, wenn es auf dem Schienennetz zu Kapazitätsbeschränkungen kommt.

Autoren: Finger Matthias, Haller Andreas, Strube Martins Sonia, Trinkner Urs

In The Role Of The Postal And Delivery Sector In A Digital Age. Edited by M. Crew and T. Brennan, Edward Elgar, pp. 204-213

Autoren: Jaag Christian, Trinkner Urs and Uotila Topias

In: The Role Of The Postal And Delivery Sector In A Digital Age. Edited by M. Crew and T. Brennan, Edward Elgar, pp. 227-239

Autoren: Haller Andreas, Jaag Christian and Trinkner Urs

In: Studien zur Freizeit- und Tourismusforschung. Hrsg: S. Kübelböck and F. Thiele, MetaGIS-Fachbuch, pp. 155-170

Autoren: Liebrich Andreas, Lutzenberger Martin, Amstad Olivia

Review of Law and Economics 9(1), pp. 125-150

Dieser Artikel untersucht die komplementären Rollen der Preisregulierung und der Regulierung des universellen Dienstes in Netzindustrien. Er analysiert die Entschädigung für den Anbieter des universellen Dienstes (USP) durch öffentliche Finanzen und einen Fonds, in den Betreiber einzahlen. Solange der USP über Marktmacht verfügt, kann die Preisregulierung als Mittel zur Finanzierung universeller Dienstleistungen dienen. Dies bedeutet, dass Preiserhöhungen zugelassen werden, um die Nettokosten der universellen Serviceverpflichtung zu kompensieren. Dadurch wird es den Wettbewerbsanbietern oder dem allgemeinen Staatshaushalt ermöglicht, sich von der Finanzierung zu befreien, aber es führt zu verzerrten Preisen und verringertem Gesamtwohlstand aufgrund ineffizienter Markteintritte. Die Analyse zeigt, dass die aktuellen Praktiken der Kostenermittlung und Finanzierung universeller Dienstleistungen zu unbeabsichtigten Marktverzerrungen führen können. Der Artikel quantifiziert diese Effekte und zeigt, wie solche Verzerrungen vermieden werden können.

Autor: Jaag Christian

In: Reforming the Postal Sector in the Face of Electronic Competition. Edited by M. Crew and P.R. Kleindorfer, Edward Elgar, pp. 294-305

Autoren: Maegli Martin, Jaag Christian

In: Reforming the Postal Sector in the Face of Electronic Competition. Edited by M. Crew and P.R. Kleindorfer, Edward Elgar, pp. 277-293

Autoren: Haller Andreas, Jaag Christian, Trinkner Urs

In: Reforming the Postal Sector in the Face of Electronic Competition. Edited by M. Crew and P.R. Kleindorfer, Edward Elgar, pp. 241-26

Autoren: Rohr Charlene, Trinkner Urs, Lawrence Alison, Kim Chong Woo, Potoglou Dimitris, Sheldon Rob

In: GSTF Journal on Business Review, Vol. 2, No. 2, p. 219 - 224

Das Ziel dieser Studie ist es, mehr über das Verständnis von Touristen für nachhaltigen Tourismus zu erfahren. Die empirische Umfrage mit über 6.000 Teilnehmern in acht Ländern identifiziert die relevantesten Aspekte des nachhaltigen Tourismus aus der Perspektive der Touristen. Insgesamt ist die Wahrnehmung ausgewogen über die verschiedenen Dimensionen hinweg. Darüber hinaus werden in einer Clusteranalyse fünf unterschiedliche Typen hinsichtlich des Verständnisses von nachhaltigem Tourismus identifiziert. Zudem wird ein potenzieller Marktanteil für nachhaltigen Tourismus von 22 % aller Touristen ermittelt.

Autoren: Wehrli Roger, Egli Hannes, Lutzenberger Martin, Pfister Dieter, Stettler Jürg

In Multi-Modal Competition And The Future Of Mail. Edited by M. Crew and P.R. Kleindorfer, Edward Elgar, pp. 236-246

Autoren: Jaag Christian, Dietl Helmut, Trinkner Urs, Fürst Oliver

Wirtschaftsdienst - Zeitschrift für Wirtschaftspolitik, 92(1), 4-5

Autor: Trinkner Urs

Competition and Regulation in Network Industries, 12(2), 108-129

Traditionell basieren universelle Dienstleistungen in Netzindustrien auf der Gewährung eines reservierten Bereichs für den Universaldienstanbieter. Aktuelle Liberalisierungspolitiken, die den Markteintritt von Wettbewerbern fördern, können den traditionellen Universaldienst und dessen Finanzierung gefährden. Daher besteht ein zunehmendes Interesse an der Schätzung der Kosten für die Erbringung universeller Dienstleistungen.

Im Postsektor schlägt die dritte EG-Richtlinie eine Berechnungsmethode vor, um die Nettokosten einer Universaldienstverpflichtung zu bestimmen und den Universaldienstanbieter (USP) zu entschädigen. In diesem Beitrag diskutieren wir verschiedene Ansätze zur Kostenberechnung und Finanzierung der Universaldienstverpflichtung auf Grundlage der Profitabilitätskosten und argumentieren, dass ein ganzheitlicher Ansatz notwendig ist, um die zentralen Anforderungen an Konsistenz und Robustheit zu erfüllen.

Autoren: Jaag, Christian, Trinkner Urs, John Lisle, Navin Waghe, Erik Van Der Merwe

Journal of Regulatory Economics 39(1), 89-110

Die Finanzierung des Universaldienstes basierte traditionell auf der Gewährung eines reservierten Bereichs für den Universaldienstanbieter. Zusammen mit der zunehmenden elektronischen Substitution können aktuelle Liberalisierungspolitiken, die den Markteintritt von Wettbewerbern fördern, den traditionellen Universaldienst gefährden. Daher besteht ein wachsendes Interesse an der Schätzung der Kosten für die Erbringung universeller Dienstleistungen. Die dritte EG-Postrichtlinie schlägt eine Berechnungsmethode vor, um die Nettokosten einer Universaldienstverpflichtung separat zu bestimmen und den Universaldienstanbieter (USP) zu entschädigen. Dieses Papier untersucht die Wechselwirkungen zwischen der Kostenberechnung und der Finanzierung des Universaldienstes und zeigt, dass der EG-Ansatz zu verzerrten Ergebnissen führen kann. Es quantifiziert die Effekte anhand einer Modellkalibrierung mit Schweizer Daten. Die Ergebnisse zeigen, dass eine getrennte Kosten- und Finanzierungsberechnung zu einer erheblichen Unterkompensation des USP führt, wenn ein Entschädigungsfonds existiert, in den alle Betreiber einzahlen. Der USP wird hingegen überkompensiert, wenn er von der Beitragszahlung zum Fonds befreit ist (Pay-or-Play-Mechanismus). Das Problem der Unter- oder Überkompensation kann durch eine integrierte Berechnung der Nettokosten gelöst werden, die die Wettbewerbseffekte des Finanzierungsmechanismus berücksichtigt. Ein solcher integrierter Ansatz führt zu einer fairen Entschädigung des USP.

Autoren: Jaag Christian, Trinkner Urs

The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy 11(1), Article 19

Autoren: Dietl, Helmut, Jaag Christian, Lang Markus, Trinkner Urs

In: Jahrbuch der Schweizerischen Verkehrswirtschaft. C. Lässer, T. Bieger and R. Maggi (Hrsg.), 2011, 97-114

Autoren: Grotrian Jobst, Jaag Christian, Trinkner Urs

In: Reinventing the Postal Sector in an Electronic Age. Edited by M. Crew and P.R. Kleindorfer, Edward Elgar, 267-280

Autoren: Dietl Helmut, Jaag Christian, Lang Markus, Lutzenberger Martin, Trinkner Urs

Journal for Competition and Regulation in Network Industries, Vol. 4, 382-397

Autoren: Maegli Martin, Jaag Christian, Koller Martin, Trinkner Urs

In: Heightening Competition in the Postal and Delivery Sector, edited by M.A. Crew and P.R. Kleindorfer. Cheltenham, UK: Edward Elgar

Ziel dieser Studie ist es, die Kostenstruktur der Postfilialen der Schweizerischen Post zu analysieren. Insbesondere soll untersucht werden, inwieweit Skaleneffekte und Verbundvorteile in Postfilialen und Franchisepostagenturen bestehen. Informationen über die optimale Größe und Produktionsstruktur dieser Einrichtungen sind für politische Entscheidungsträger von Bedeutung, da diese hypothetische Situation als Grundlage für die Berechnung von Entschädigungen bei der Erbringung des Universaldienstes dienen kann. Diese Studie führt zwei wichtige Neuerungen ein. Erstens berücksichtigt das Latent-Class-Modell Postfilialen mit unterschiedlichen, durch nicht beobachtbare Faktoren bedingten Produktionstechnologien. Zweitens beinhaltet das Kostenmodell die Standby-Zeit als Indikator für den öffentlichen Dienst, da regulierte Erreichbarkeit und vereinbarte Öffnungszeiten, die den öffentlichen Dienst verbessern, häufig zu längeren Öffnungszeiten führen als zur Bewältigung der Nachfrage erforderlich wäre. Insgesamt bestätigt diese Analyse das Vorhandensein zunehmender, aber ungenutzter Skaleneffekte und Verbundvorteile bei sinkendem Output im Postfilialnetz der Schweizerischen Post. Darüber hinaus weisen die Ergebnisse des Latent-Class-Modells auf eine nicht beobachtbare Heterogenität innerhalb der Branche hin.

Autoren: Filippini Massimo, Koller Martin, Trinkner Urs

In: Heightening Competition in the Postal and Delivery Sector, edited by M.A. Crew and P.R. Kleindorfer. Cheltenham, UK: Edward Elgar

Autoren: Calzada Joan, Jaag Christian, Trinkner Urs

Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, ISBN 3838107888

Das Postmarkt ist eine der ältesten, wenn nicht die älteste Netzwerkbranche. Nach Jahrhunderten privater und öffentlicher Postmonopole strebt die EU eine vollständige Liberalisierung des Briefmarktes an, während gleichzeitig die universelle Grundversorgung gewährt bleiben soll. Basierend auf Schweizer Daten identifiziert das Buch zunächst die Haupttreiber des Briefvolumens und widmet sich besonders der „E-Substitution“, einer der größten Herausforderungen der Branche. Anschließend werden die wichtigsten Kostenmerkmale des Postmarktes analysiert. Im Kern des Buches werden die zentralen regulatorischen Marktmodelle beschrieben, modelliert und hinsichtlich ihrer Preis- und Wohlfahrtswirkungen untersucht. Der letzte Teil des Buches beleuchtet die Zwei-Seitigkeit des Postmarktes – ein entscheidender Aspekt für eine langfristig erfolgreiche Regulierung. Für den Schweizer Fall wird insbesondere die Frage erörtert, ob eine vollständige Marktöffnung des Schweizer Briefmarktes unter den aktuellen Universaldienstverpflichtungen wirtschaftlich sinnvoll ist.

Autor: Trinkner Urs

Journal of Pension Economics and Finance 8(2), 189-223

Diese Studie behandelt zwei zentrale Fragen zu den Auswirkungen der Bevölkerungsalterung auf Bildungsentscheidungen im Kontext eines umlagefinanzierten Rentensystems: Erstens analysieren wir die direkten Effekte einer alternden Bevölkerung auf individuelle Qualifikationsentscheidungen, Weiterbildung und die Produktionsstruktur. Zweitens untersuchen wir die Folgen einer verzögerten Pensionierung, die häufig als Maßnahme zur Bewältigung der wirtschaftlichen Herausforderungen einer erhöhten Lebenserwartung vorgeschlagen wird. Unsere Studie basiert auf einem dynamischen allgemeinem Gleichgewichtsmodell mit überlappenden Generationen und probabilistischer Alterung. Das Modell berücksichtigt zudem eine komplementäre Beziehung zwischen Kapital und Qualifikationen in der Produktion des Endoutputs.

Unsere Simulation zeigt, dass in einer kleinen offenen Volkswirtschaft mit fixem Zinssatz die Alterung der Bevölkerung das BIP negativ beeinflusst, da sie sich nachteilig auf die Wahl von Qualifikationen und das Arbeitsangebot auswirkt. Als mögliche Gegenmaßnahme analysieren wir die Auswirkungen einer späteren Pensionierung, die die Bildung von Humankapital fördern könnte. Allerdings führt dieser Ansatz zu einer geringeren privaten Ersparnis, sodass die Gesamtwirkung auf das BIP noch negativer ausfällt als im reinen Alterungsszenario.

Autor: Jaag Christian

Revue d'économie industrielle 127(3)

Eine wichtige Rolle bei der Umsetzung von Liberalisierungsprozessen in Netzindustrien wird der Regulierung und damit den Regulierungsinstitutionen zugeschrieben. Regulierung soll durch die Korrektur von Marktversagen einen positiven Einfluss auf das gesellschaftliche Wohlergehen haben. Staatliche Eingriffe verursachen jedoch auch Kosten, die wir als Kosten der regulatorischen Governance bezeichnen. Diese entstehen durch negative Folgen unnötiger regulatorischer Anforderungen oder durch die Anwendung ungeeigneter Regulierungsinstrumente. Aus der Perspektive der Neuen Institutionenökonomik hängen diese Kosten von den formellen und informellen Regeln zwischen den beteiligten Akteuren, der Verteilung von Eigentumsrechten sowie den verschiedenen Prinzipal-Agent- oder allgemein vertraglichen Beziehungen ab. In diesem Artikel definieren wir einen analytischen Rahmen für die Kosten der regulatorischen Governance. Wir unterscheiden zwischen direkten und indirekten Regulierungskosten: Direkte Kosten beziehen sich auf die institutionelle Ausgestaltung des regulatorischen Rahmens und das Verhalten der Akteure, während indirekte Kosten durch Fehlanreize entstehen und letztlich zu einer ineffizienten Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen führen. Am Beispiel des Schweizer Postmarktes skizzieren wir eine mögliche Anwendung des Rahmens. Unser Ziel ist es dabei nicht, Regulierungskosten zu quantifizieren oder Regulierung grundsätzlich infrage zu stellen, sondern vielmehr ein Konzept zu entwickeln, das hilft, eine strukturierte Diskussion über regulatorische Herausforderungen in Netzindustrien zu führen.

Autoren: Mägli Martin, Jaag Christian, Finger Matthias

Journal for Competition and Regulation in Network Industries 10(4), 313-332